Besiedlung und Ersterwähnung

Besiedlung

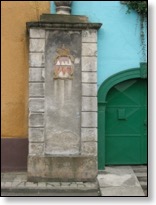

Das Mürauer Bergland gehört zum Schönhengster Land, einer Region, die sich zu beiden Seiten der alten Grenze zwischen Böhmen und Mähren erstreckt und ihren Namen vom Schönhengst, einem steilen Bergrücken, hat. Zwei Drittel des Schönhengster Landes liegen auf der Mährischen Seite. Bis zum Mittelalter waren die Höhenzüge von einem undurchdringlichen Wald bedeckt, der die Grenze zwischen den beiden Ländern schützte und nur auf schmalen Wegen kontrolliert passiert werden konnte. Nach dem Ausgleich zwischen Böhmen und Mähren wurde dieser Grenzwald besiedelt. Eine erste zögerliche Vorhut bildeten deutsche Bergleute, die an verschiedenen Stellen nach Edelmetallen schürften. Ihnen folgten im 13. Jahrhundert Siedler, die mit Unterstützung des Landesherrn vom Olmützer Bischof Bruno ins Land gerufen wurden. [Kuller 1975] Bruno stammte aus dem Hause Schaumburg im Bistum Minden und führte in Bistum Olmütz das Lehnswesen nach niedersächsischem Vorbild und das Magdeburger Stadtrecht ein. Die Stadt Müglitz führte später sein Wappen (s. rechts). Die Siedler kamen vermutlich aus Franken. Sie waren freie Bauern, bekamen eine Lahne (Hufe) Land. Die Lahne oder Hufe ist so groß, dass eine Familie davon leben kann. Sie ist also ein variables Flächenmaß, das sich nach der Qualität des Bodens richtete. Im Schönhengster Land schwankte die Lahne zwischen 120 und 150 Metzen, also zwischen 25 und 30 ha. Die Siedler brauchten je nach der Schwierigkeit der Urbarmachung 15-20 Jahre keinen Zins an den Landesherrn zu zahlen. Die Dörfer wurden planmäßig als Waldhufendörfer angelegt. Die Höfe lagen in der Nähe des Dorfbaches. Dahinter erstreckte sich das Ackerland bis zum Waldrand. So kommt es zu den typischen langen Dörfern des Schönhengster Landes, wie z.B. Rippau oder Moletein. Die Besiedlung wurde von einem so genannten Lokator organisiert, der zu Zeiten Bischof Brunos vermutlich zu den mindischen oder niedersächsischen Ministerialen, also zum niederen Adel gehörte. Der Lokator erhielt für jede 10. Lahne, die besiedelt wurde, eine zinsfreie Lahne, dazu verschiedene Sonderrechte und die niedere Gerichtsbarkeit. Er wurde daher der Richter genannt, und da das Amt erblich war, hießen die Richter bald Erbrichter und ihre Höfe Erbgerichte. Es steht zu vermuten, dass bei der planmäßigen Besiedlung kleinere slawische Vorsiedlungen integriert, übersiedelt oder assimiliert wurden, was besonders für die Orte in der Ebene angenommen werden kann. Zentrum des neu besiedelten Gebietes um Ohrnes war die Burg Mürau, die auch gleichzeitig Verwaltungssitz der gleichnamigen Herrschaft war. Die Burg wird zum ersten Mal 1266 genannt. Zum Ende des 13. Jahrhunderts dürfte die Besiedlung schon weitgehend abgeschlossen gewesen sein, denn die erste urkundliche Erwähnung der meisten Orte fällt in diese Zeit.

Aus der fruchtbare Marchebene, die wegen der einfacheren Bearbeitung schon früher besiedelt war, liegen zahlreiche alte Siedlungsspuren vor, die aber bisher für das Bergland nicht nachgewiesen wurden.

Erbgericht in Ohrnes in den 1930er Jahren

Erste Erwähnung

Das Ohrneser Erbgericht hatte eine Freiahne, also etwa 150 Metzen zinsfreies Land. Es ist daher anzunehmen, dass der Ort im Mittelalter etwa 10 besiedelte Lahne hatte, also 10 Höfe. Diese 10 Lahne werden auch 1318 in der ersten urkundlichen Erwähnung genannt „ Ochorns villa eiusdem [Conrad] habet 10 lanos et vnam tabernam.“ [Lechner 1902 und CM VII, 3, Nr. 237]. Das Lehnsregister wurde unter Bischof Konrad von Olmütz angelegt. Er war der 23. Olmützer Bischof, über den Schwoy [Schwoy 1793] schreibt: „Seine Aeltern waren gemeine Leute und sein Vaterland Bayern. Er hielt im Herbstmonath des Jahres 1318 zu Kremsier, mit Zuziehung seines säkular- und regular Klerus eine Provinzial-Synode; war ein standhafter Verttheidiger der Rechte und Freyheiten seiner Kirche; versah sie mit guten Erbaulichen Satzungen, und starb i.J. 1329.“

Für Ohrnes (Ochorns) wird zu den 10 Lahnen auch noch eine Schankwirtschaft genannt, die unzweifelhaft zu den Rechten des Erbrichters gehörte. Es ist leider nicht überliefert, ob der Erbrichter auch die Braugerechtigkeit hatte, wie auf vielen Erbgerichten üblich. Der Erbrichter konnte auch verpflichtet sein, das Bier aus anderen Brauhäusern zu beziehen. Der Moleteiner Richter hatte z.B. das Recht zu mälzen und zu brauen. Für Ohrnes käme u.a. auch das herrschaftliche Brauhaus in Mürau oder in Müglitz in Betracht. Die Schankwirtschaft hat in Ohrnes bis in die Mitte der 1950er Jahre bestanden. Zu den Einkünften des Richters gehörte auch der 3. Gerichtspfennig, also der dritte Teil der verhängten Geldstrafen.

Der Name Ohrnes

Die erste Erwähnung (1318-26) nennt den Namen „Ochorns“. Ernst Schwarz [Schwarz 1966] stellt den Ortsnamen zum mittelhochdeutschen āhorn. Er gibt als tschechischen Namen Závoř an, das „hinter dem Ahorn“ bedeutet. Es stellt zudem den Namen in die Reihe der Appellative, was aber für Ohrnes wohl kaum zutrifft, denn der Ahorn ist kein Appellativ, also eine Bezeichnung für eine Gruppe, wie Tier, Baum, Strauch, etc. Schwarz gibt weiter an, dass die Schreibweise sich schon sehr früh an die mundartliche Bezeichnung „oanes“ angeglichen hat. Er verzeichnet für das Jahr 1399 schon den Namen Ohrnes. In diesem Jahr wird dem Erbrichter von Moletein der Erbrichterbrief erneuert. Dem Moleteiner Richter war in den kriegerischen Auseinandersetzungen unter den Söhnen des verstorbenen der Markgrafen das Erbgericht mit allem Hab und Gut und dem Erbrichterbrief abgebrannt. Die Urkunde lag als einfache Abschrift des Originals im Erzbischöflichen Archiv in Kremsier, als Vinzenz Brandel den 12. Band des Codex diplomaticus et epistolarias moraviae im Jahr 1890 zusammenstellte. Es heißt in dem Erbrichterbrief, dass er u.a. auch die Freiheiten in „Ohrnes“ habe [CM, XII, 561]. Das Moleteiner Erbrichter hatte auch Recht in anderen Dörfern und so ist anzunehmen, dass diese Richter durch die Rechte des Moleteiner Richters eingeschränkt wurden. So st ja auch das Ohrneser Erbgericht vergleichsweise klein, wenn man sich z.B. die Erbgerichte in Rippau, Chirles, Moletein und Unterheinzendorf anschaut.

© für alle Fotos: Jürgen Sturma, Minden